TOPICS

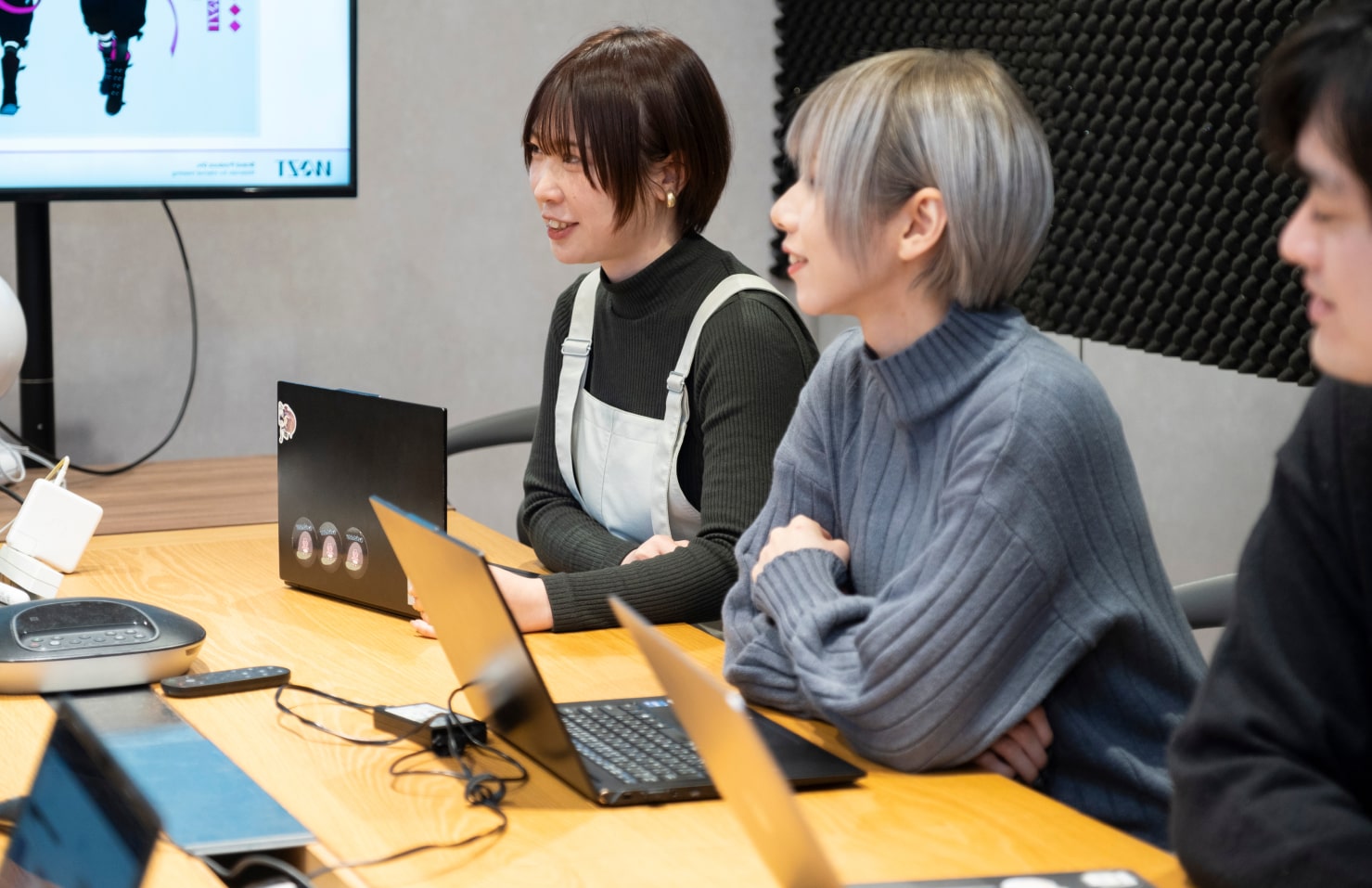

ブランドプロデュース事業部 社員インタビューを公開!

GLOE株式会社は、ゲーム・eスポーツに関連する様々なサービスを展開するGAMING LIFESTYLE Companyとして、業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

当社の「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」というビジョン、「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」というミッションの実現のためには、このミッション・ビジョンに共感し賛同してくれる仲間とともにパーティーを組むことが不可欠です。

仲間とともに成長し、世の中の様々な課題をゲームのように楽しみながら攻略していきませんか?

GLOEでは多様な価値観を持つ個性あふれるメンバーが数多く在籍しています。

それぞれの個性を尊重しながら結束を強めるために当社では3つのバリューを定めています。

このバリューは、業界課題を解決したり、業界の成長に貢献するための必要な行動指針となっています。

ブランドプロデュース事業部におけるセールスチームの行うことは、eスポーツチームやインフルエンサー、イベント、ゲームIPなどの「eス...

プロデューサーはクライアントへの提案や営業を含めたeスポーツ大会、イベントにおけるプロジェクト全体の責任を担うポジションです。

アシスタントプロデューサーは、案件の責任者であるプロデューサーの下で企画提案、予算管理、一部クライアント折衝や制作進行などを担当し...

キャスティングは、インフルエンサーの最新トレンドをリサーチした上で、インフルエンサーの魅力を言語化し様々なイベントやプロモーション...

GLOEで働くメンバーは“ゲームをきっかけに”ゲーム・eスポーツ業界に飛び込んだ人たちばかり。

テレビ業界、アパレル業界、IT業界や、裁判所職員など、多種多様な経歴の仲間が在籍しています。

私たちはメンバーの個性を生かしながら、あらゆるポジションで世の中の様々な課題を解決することを目指しています。

日本のアニメや漫画が世界で熱狂される文化となったように、私たちはゲームの持つあらゆる可能性を信じ、様々な社会問題を解決することで「ゲームの力で世界を変えられる」と本気で考えています。

エンターテインメントの領域に収まらないゲームのポテンシャルや価値を社会活動やサービス開発を通し「GAMING LIFESTYLE」というかたちで新たに提供し続けることで、一人でも多くの方にHAPPYになってもらいたいと思っています。

募集ポジションに関わらず、これまでにユニークな取り組みをされてきた方や確固たる信念を持ってお仕事をされてきた方のご応募をお待ちしております。